パワハラ防止法の対応は?ハラスメント相談窓口の設置・運用のポイント

(更新:)

サンポナビ編集部

2020年6月にはいわゆる「パワハラ防止法」が大手企業向けに施行されました。

そして、その後の2022年4月には、企業の規模を問わず全事業場にてパワハラ防止法は適用となりましたが、企業担当者の方はハラスメントに対応する「相談窓口」の準備は出来ていますか?

パワハラ防止法の施行後、企業には「ハラスメント相談窓口」を設置し、ハラスメントに関する相談に対応する義務が生まれます。

「ハラスメント相談窓口」設置と運用のポイントを確認しておきましょう。

目次 [非表示]

設置が義務化された「ハラスメント相談窓口」とは

「パワハラ防止法」施行によりハラスメント相談窓口の設置が義務化

現在、企業にとって人事関連の大きなニュースとなっているのが、いわゆる「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)施行への対応です。

「パワハラ防止法」の罰則や定義に関する詳細については、過去の関連記事(※)で解説しました。

法対応の中でも、企業が特に注目すべき内容は「雇用管理上必要な措置を講じること(第30条)」です。

これは、端的に言えば「パワハラ相談に対応するための体制を整えること」と言い換えることもでき、企業にはハラスメントに関する相談窓口の設置が義務付けられました。

どのようにして「パワハラ相談窓口」を設置・運用していけばよいのか、確認しておきましょう。

あわせて読みたい関連記事

「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は依然として多い

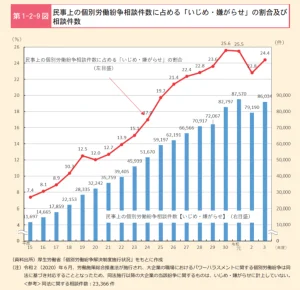

2022年10月、厚生労働省より公表された令和4年版の「過労死等防止対策白書」によれば、令和3年の「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は86,034件(下図)。

2020(令和2)年は一時的に減少したハラスメント関連の相談ですが、依然として多い傾向にあるといえます。

また、2022年4月には中小企業も「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」の対象となるため、企業にとっても速やかな対応が求められています。

出典:厚生労働省「令和3年度我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」

設置義務がある?「ハラスメント(パワハラ)相談窓口」とは

「パワハラ防止法」で措置義務として定められているのが、従業員からの「ハラスメント相談」に対応するための窓口を設けること。

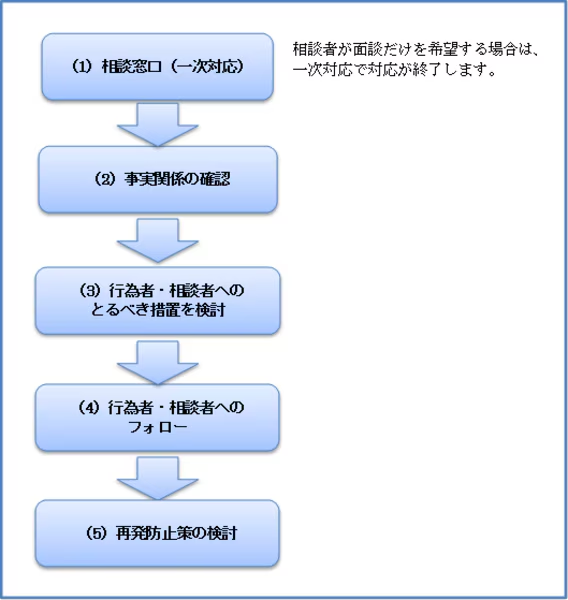

ハラスメント相談窓口の役割は、企業がなるべく初期の段階でハラスメントの存在に気付き、対策することにあります。おおまかな流れについては、以下の図を参考にしてください。

相談方法は対面による面談だけでなく、電子メールや電話、社内イントラネットなど、プライバシーを確保した上で相談しやすい環境を整備すると良いとされています。

また、ハラスメント相談窓口に来るものは、デリケートな内容であることが想定されますので、相談者の秘密を厳守することが不可欠です。

そして、相談内容を元に、相談者や関係者が不利益な取り扱いを受けることがないよう、厳重に注意する必要があります。

図:企業における「ハラスメント相談」対応の流れ

出典:厚生労働省・明るい職場応援団「パワハラ対策7つのメニュー」

中小企業における「ハラスメント(パワハラ)相談窓口」設置のポイント

「ハラスメント(パワハラ)相談窓口」は内部・外部どちらに設置するか

ハラスメント相談窓口には「内部相談窓口」と「外部相談窓口」の二つがあります。

設置後は、従業員に周知するようにしましょう。

なお、厚生労働省のリーフレットによれば、内部相談窓口と外部相談窓口で、それぞれ次のような人物が担当することを例示しています。

●内部相談窓口の担当者(例)

・管理職や従業員をパワーハラスメント相談員として選任して相談対応

・人事労務担当部門

・コンプライアンス担当部門/監査部門/人権(啓発)部門/法務部門

・産業医、カウンセラー

・労働組合

●外部相談窓口(例)

・弁護士、社会保険労務士

・ハラスメント対策のコンサルティングを行っている民間企業

・メンタルヘルス、健康相談、ハラスメントなど相談窓口の代行を専門に行っている企業

内部のハラスメント(パワハラ)相談窓口担当者に求められる「事実確認」

企業内部のハラスメント相談窓口担当者の対応についてです。

まず、相談があった内容を「ハラスメント相談記録票」などに記録し、相談者の了解を得たうえで「事実確認」を行う必要があります。

なお、ハラスメント行為者に対して事実確認をする際、ハラスメント窓口担当者は中立的な立場で行為者の話を聞くことが重要です。

他にも、第三者から話を聞くことも有用といえますが、相談内容などの情報が漏れないよう十分に注意します。

ハラスメント(パワハラ)相談窓口を外部に設置する方法

パワハラ防止法の対応について、注目が高まっているのが「外部サービスのハラスメント(パワハラ)の相談窓口を利用する」という方法です。

しかし、中小企業であれば

「社内にハラスメント(パワハラ)相談窓口を設置する余裕がない」

「専門的な知識がないため対応できるか不安……」

「そもそも、何から手を付ければ良いの……?」というケースも多いでしょう。

そうした時には、EAP(従業員支援プログラム)等を取り扱う外部サービスへ相談することがおすすめです。

EAPサービスには、外部のパワハラ相談窓口として活用できるものもあるため、早めに情報収集をしておきましょう。

パワハラ・ハラスメントの相談内容が深刻な場合には、必ず産業医などの専門家に相談する

ハラスメントの事実確認後の対応方法

ハラスメント窓口担当者は、事実確認の内容を会社と共有し、場合によっては行為者へ何らかの処分を行う必要があるでしょう。

例えば、注意や指導をはじめ、相談者への謝罪、人事異動、懲戒処分などが考えられますが、判断に迷う場合には、弁護士や社会保険労務士などの専門家や労働局などに相談することをおすすめします。

ただし、企業の秩序を維持するために必要だと判断した場合には、就業規則に基づき、以下の懲戒が考えられます。

●ハラスメントに関する懲戒処分の例

・減給

・降格

・けん責

・出勤停止

・諭旨解雇

・懲戒解雇

自殺の暗示など、深刻な相談内容の場合には産業医に相談する

ハラスメントに悩む相談者から「死にたい」など、自殺を暗示するような内容の言動があった場合には、決して窓口担当者だけで対応しないこと。

このように相談内容が深刻な場合、必ず産業医など医療専門家に引き継ぐことが大切になります。

そのためにも、例えば企業の内部にハラスメント相談窓口を設置する際、アドバイザーとして協力してほしいことなど、あらかじめ産業医と相談しておくとよいでしょう。

あるいは、ハラスメント相談窓口の設置段階から産業医に意見をもらうなど、日頃の連携が早期の問題解決につながります。

参考:厚生労働省・明るい職場応援団「パワハラ対策7つのメニュー」

・

・

・

「ハラスメント相談窓口」の設置と運営のポイントについて確認できましたか?

企業内部の窓口担当者となった方も、判断が難しい場合には必ず専門家の意見をもらうようにしましょう。

株式会社エムステージでは、産業医や保健師の紹介からメンタルヘルス領域まで、産業保健のあらゆるお悩みに対応するサービスを展開しています。人事労務課題にお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。

ログイン

ログイン